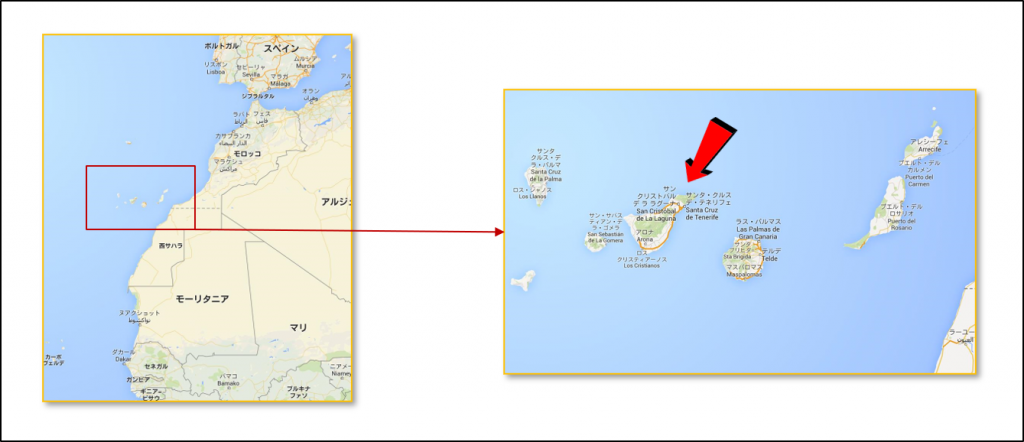

テネリフェとはアフリカ大陸北西部沖合の大西洋上に浮かぶ小さな島の名前である。この一帯はカナリア諸島と呼ばれ、現在でもスペインの統治下にある自治州の一つであるが、古くから観光地・保養地として欧米の人々に親しまれてきた。

カナリア諸島のメインアイランド(ハワイで言えばホノルルのあるオアフ島といったところか)、グラン・カナリア島にはラス・パルマス国際空港という大きな空港があり、連日多くの観光客たちを受け入れていた。

1977年3月27日、いつものように観光客を乗せた多くの飛行機がラス・パルマスに向けて飛行していた。しかしその日の朝空港当局へかかってきた爆破予告電話によって、ラス・パルマス空港は一時閉鎖を余儀なくされてしまったのだ。行先を失った飛行機の大半は引き返すわけにもいかず、一時避難先である、グラン・カナリア島の隣にあるテネリフェ島のロス・ロデオス空港へ誘導され、地上でしばらく待機する羽目になった。

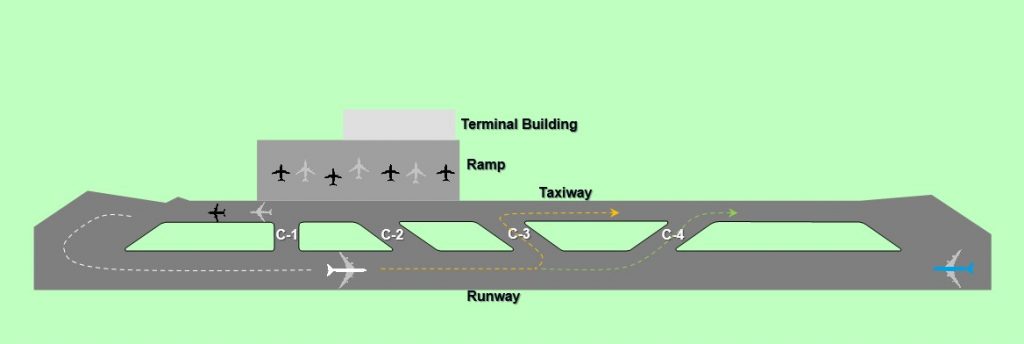

普段は飛来する飛行機もあまり多くないローカル空港であるロス・ロデオス空港も、この日ばかりは避難してきた飛行機でごった返し、狭い駐機場ばかりか誘導路までもがラス・パルマス空港再開を待つ飛行機で埋め尽くされていた。

そんな飛行機たちの中にひときわ威容を誇る二機の飛行機がいた。1970年の初就航からまだ7年しかたっていないボーイング747型機、いわゆるジャンボ機だ。一機はロサンゼルスからニューヨーク経由で飛来したパンアメリカン1736便、もう一機はアムステルダムからのKLM(オランダ航空)4805便であった。

そのうちに爆破予告電話が偽りであったことが判明、ラス・パルマス空港の運用が再開され、待機していた飛行機も順次本来の目的地に向かって出発し始めた。しかし両機はその巨大さゆえに、混雑した飛行機たちの隙間を縫って動くわけにもいかず、その出発はだいぶ後回しにされてしまった。両機のクルーの苛立ちは十分に想像できるが、とりわけKLM4805便は当日中にアムステルダムに戻る予定になっており、勤務時間の制限などもあってファン・ザンテン機長は相当に苛立っていた。

ようやくKLM4805便に地上移動許可の順番が回ってきた。誘導路は駐機している他の飛行機のため未だ使用できず、離陸開始地点である滑走路の反対側までは滑走路上を逆行し、そこでUターンして離陸の許可を待つことになったのだ。続いてパンナム1736便にも同様の許可が伝えられたが、すでにKLM機が滑走路上の離陸開始地点にいるため、途中のC-3誘導路(管制官は「3番目の誘導路」という言い方で指示を出した)から一旦滑走路を外れ、平行誘導路を使って滑走路端まで行くように指示が出された。

ところがこの頃になると突然空港が濃い霧に覆われ始め、パンナム機が滑走路上に出た時には視程(視界距離)はわずか300メートルほどに落ち込んでしまっていたのだ。初めて訪れた慣れない空港でもあり、パンナム機はゆっくりと滑走路上を進んでいった。ようやく当のC-3誘導路が見えてきたが、その取り付け角は鋭角で、ほとんどUターンするような感じであった。そこでパンナム機のクルーは「これは曲がれないぞ。そうだ、3番目って言ってたんだから次のC-4誘導路で出ればいいんだな」と納得し、さらに滑走路上を進んで行くことにしたのだった。

一方KLM機の方はというと、すでに離陸位置について離陸の許可を今や遅しと待っていた。早く許可をもらえと機長にせっつかれた副操縦士が、管制塔に対しクリアランス(管制承認)をリクエストする。

やっと管制塔からクリアランスが伝えられたが、これはあくまでもラス・パルマス空港までの飛行経路の承認であって、離陸の許可ではない。テイクオフクリアランス(離陸許可)はまた別にもらわなければならないのだが、KLM機のザンテン機長は離陸許可ももらったものと思い込み、副操縦士がリードバック(クリアランスの復誦)をしているうちに、すでにスロットルレバーを前方に動かし始めていた。

機長が離陸滑走を始めてしまった様子を横目で見た副操縦士は、一瞬不安がよぎったものの自分を安心させようと思ったのか、クリアランスを復誦した最後に「我々は今から離陸する(We are now at takeoff)」と一言付け加えて交信を終了し、離陸操作の補助に没頭することにした。

管制塔の管制官はKLM機からのリードバックは確認したが、最後に付け加えられた一言がすぐには理解できなかったため、「オーケー・・・あ~、離陸はちょっと待ってくれ、あとで呼ぶから」とだけ答えた。しかしこの「オーケー」から「離陸は待て」までの間におよそ2秒ほどの間が空いてしまったのだ。

このやり取りを無線で聞いたパンナム機のクルーは驚愕したに違いない。副操縦士はあわててマイクに向かって叫んだ。「こちらはパンナム1736、我々はまだ滑走路上にいるんだ!」

しかし何という不運なタイミングだったのだろう。この送信は、先の管制官による「離陸は待て」の部分と完全に重なってしまったのだ。無線通信ではまったく同じ周波数の電波が同時に送信されると、電波の干渉によって互いに打ち消し合ってしまう現象が起こる。従って管制官の「待て」の指示はKLM機には伝わらず、パンナム機の「まだ滑走路上だ」という叫びもまた、管制官にもKLM機にも伝わらなかったのだ。一瞬不安を持ったKLM機の副操縦士も、管制官がその後何も言ってこないので、どうやら離陸しても大丈夫そうだと思ったはずだ。

というわけで離陸滑走を開始したKLM機だったが、コックピットにはまだもう一人のクルーが存在していた。それはこの便の航空機関士であったが、彼は一通りの離陸準備を済ませた後は、操縦席より一つ後ろの機関士席から周りの状況を冷静に眺めていたのだ。そしてそれまでの他機の交信や時間の経過具合から、あのパンナム機はまだ滑走路から出ていない可能性があると考えていたため、すでに離陸滑走を始めていた機長に対して後ろから声をかけた。

「まだ出てないんじゃないですか?」

「なんだって?」

「あのパンナム機ですよ。まだいるんじゃないんですか?」

「もう出たさ!」

強い調子で答えた機長に、航空機関士はもう黙るしかなかった。なぜならザンテン機長はKLMオランダ航空の機長の中でも飛び切りの腕と経験を持つ実力者であり、訓練部門の責任者でもあったからだ。ザンテン機長に面と向かってものを言えるような人間は誰もいなかったのだ。

パンナム1736便のクルーは焦っていた。深い霧の中から今にもジャンボジェット機が突進してくるのではないかと、前方に目を凝らしながら地上走行を続けていた。

ようやくC-4誘導路が見えてきた。あそこに入ってしまいさえすればもう安心だ。そう思った瞬間、暗い闇を切り裂くヘッドライトのように、ジャンボ機の前照灯の光がクルーの眼に飛び込んできた。

「あいつ、来やがった!」

「(滑走路から)出ろ!出ろ!」

叫びながらステアリングを切り、エンジンの出力を最大にしようとしたその瞬間、曲がり始めたパンナム機の二階キャビン後方部分に、浮き上がり切れなかったKLM機が轟音とともに激突、一瞬にして両機は炎に包まれたのだった。

この事故でKLM機の乗客乗員全員である248名が死亡した。またパンナム機は乗客乗員396名のうち、後に病院で死亡した9名も含めて335名が死亡、コックピットクルーを含む61名だけが生還した。両機合わせて583名という死者を出した史上最悪の航空事故は、こうして歴史に刻まれることになったのである。

この事故については当然事故調査報告書が出されています。細かい部分でスペイン側とオランダ側の主張が食い違う、といった状況もあったようですが、いずれにしても様々な要因が複合して起こった事故であるとした点では共通しています。

ここでは事故に至ってしまった経緯の説明だけにとどめ、少し後で詳細な解説をするつもりでいますので、しばらくお待ちください。